NEWS & COLUMN

お知らせ・コラム

SCROLL

DESIGN

葬儀屋のホームページ制作を徹底解説!Webデザイン制作時のポイントとは?

2025

.09.30

葬儀屋の魅力的なホームページを制作するためには、配色やレイアウト、写真の使い方、導線設計など、押さえておきたいポイントがいくつもあります。

この記事では、そうしたWebデザインの基本から、Webデザインの制作時に参考にしたい事例サイトまでを順に解説します。

葬儀屋を探しているユーザーに、安心感と信頼感を与えるホームページを制作するためのポイントを理解して、工夫しながら進めていきましょう。

【目次】

葬儀屋のホームページ制作におけるWebデザインの役割

葬儀屋のホームページは、ユーザーにとって最初に接触する大切な窓口です。相談や依頼を検討しているユーザーは、不安や疑問を抱えてアクセスすることが多いため、安心感・信頼感・誠実さを伝えるWebデザインが欠かせません。

派手な配色や過度な装飾を加えることよりも、落ち着きや丁寧さを感じさせることが葬儀屋のホームページ制作におけるWebデザインの役割です。

葬儀屋のターゲット(ユーザー像)とは?

葬儀屋のホームページを制作する場合、初めて利用するユーザーでも安心感を持てるWebデザインにするようにしましょう。

そのためには、制作を始める前にターゲットとなるユーザーを明確にし、デザインの方向性や情報の見せ方を決めることが重要になります。例えば、高齢の方を主なターゲットとする場合、文字サイズを大きめにし、余白を多めに取ったシンプルで見やすいデザインを心がけるとよいでしょう。また、地域密着型の葬儀屋であれば、地元の文化や慣習を取り入れることで、親近感や信頼感を与えることができます。

まずはユーザー像を整理し、それに沿ってWebデザインやレイアウトを考えるようにしましょう。

葬儀屋に適したWebデザインの基本要素とホームページ制作時のポイント

葬儀屋のホームページ制作では、利用するユーザーの気持ちに寄り添った雰囲気づくりが大切です。

特に、色やフォント、写真のトーンといった基本要素は、サイト全体の印象を大きく左右します。

ここでは、葬儀屋に適したWebデザインのポイントを整理しながら、ホームページ制作時に意識すべき点を解説します。

葬儀屋のWebデザインに適している配色とは?

葬儀屋のホームページ制作では、配色がユーザーの第一印象を大きく左右します。

ブルー、グレー、ブラウンといった穏やかな色合いを基調にすることで、落ち着いた雰囲気を演出できます。

一方で、資料請求やお問い合わせなど行動を促す部分には、少し明るめの色をアクセントとして用いると、自然にユーザーの視線を誘導できます。

基調色とアクセントカラーのバランスを意識することで、全体に統一感を持たせながらも、必要な箇所を目立たせることが可能です。

葬儀屋のWebデザインに適しているレイアウトとは?

Webデザインのレイアウトは、ユーザーが情報をどのように受け取るかを左右する重要な要素です。

一度に多くの情報を詰め込みすぎると読みづらくなるため、余白を活かしたレイアウトを心がけましょう。

また、文章を整理し、視線の流れに沿って情報を配置することで、ユーザーはストレスなく必要な情報にたどり着くことができます。

特に葬儀屋のホームページは取り扱う情報量が多くなりやすいため、シンプルで分かりやすいレイアウトを採用することが、結果的に信頼性を高めるポイントとなります。

葬儀屋のWebデザインに適している写真の見せ方とは?

葬儀屋のホームページ制作において、写真の使い方は信頼感や安心感を与えるために欠かせないポイントです。

例えば、式場や控室の写真は「清潔感」と「落ち着き」が伝わるように撮影することが重要です。過度に装飾された写真や華美な演出は避け、実際の雰囲気を自然に見せることで、利用を検討しているユーザーに安心感を与えられます。

また、スタッフの表情が分かる写真を掲載すると「人柄」が伝わり、ユーザーが相談しやすい印象を持つきっかけに繋がりやすくなります。

さらに、写真の配置やトリミング位置にも工夫が必要です。文章だけでは伝わりにくい情報を写真で補足したり、サービス内容ごとに関連写真を配置することで、直感的に理解しやすくなります。特に「葬儀」というデリケートなテーマでは、写真の雰囲気やトリミング位置が大きく印象を左右します。落ち着いた色味や柔らかい光を意識した写真選びや、適切な位置でトリミングすることで、信頼感を高め、ユーザーに安心してもらいやすいホームページにしましょう。

葬儀屋のWebデザインに適しているフォントにはどのような種類があるか

フォントは文字情報そのものの印象を決める重要な要素です。

明朝体は落ち着きや伝統を感じさせ、ゴシック体は視認性が高く情報案内に適しています。

葬儀屋のホームページにアクセスするユーザーのターゲット層には高齢者も多いため、文字サイズはやや大きめに、行間も広めに設定すると可読性が向上します。

統一感を重視してフォントを使い分けることで、整った印象と品位を両立することが可能になります。

葬儀屋のタイプ別Webデザインのアプローチ方法

葬儀屋と一口にいっても、地域密着型の小規模な葬儀屋から、大規模ホールを展開する企業型まで、タイプはさまざまです。提供するサービスの特徴やターゲット層によって、ホームページに求められるWebデザインも変わってきます。

例えば、温かみを重視する地域密着型の葬儀屋であれば、安心感や親近感を演出する柔らかな配色や写真が効果的ですが、大規模な葬儀屋の場合は信頼性や実績を訴求できるような落ち着いたデザインと情報整理が重要となります。

自社の特性に合ったデザインアプローチを選ぶことで、ユーザーに「ここなら任せられる」と思ってもらえるきっかけに繋がるでしょう。

地域密着型の葬儀屋にはどのようなWebデザインが適しているか

地域密着型の葬儀屋では、利用者の多くが「顔の見える関係」を求めています。そのため、スタッフ紹介や地元での活動事例等を丁寧に掲載することが重要です。デザイン面では、柔らかい色合いや親しみやすい写真を使うことで安心感を演出できます。また、アクセス情報や地元の会館案内を分かりやすく配置することで、ユーザーにとって実用性の高いホームページになります。

大規模な葬儀屋に求められる信頼感の演出方法とは

複数の式場や幅広いプランを展開する大規模な葬儀屋では、「規模」と「実績」を明確に示すことがホームページ制作のポイントです。写真は会館の外観や設備を中心に配置し、サービス内容を体系的に整理することで、ユーザーに安心感を与えられます。さらに、料金体系やプラン比較を表や図で示すと、豊富な選択肢を視覚的に理解してもらいやすくなります。全体的に落ち着いた色調と整ったレイアウトを意識することで、信頼性を高めることができます。

家族葬・直葬専門ならではのWebデザインアプローチ

小規模でシンプルな葬儀を提供する葬儀屋では、「わかりやすさ」と「手軽さ」を伝えることが重要になります。複雑な情報は極力省き、必要な流れや料金を一目で理解できるようにすることが大切です。ビジュアル面では、過度に装飾せず、シンプルな写真や落ち着いたトーンの配色を用いると好印象を与えられます。

また、「初めてでも安心」「費用を明確に提示」といったメッセージを前面に出すことで、ユーザーの不安を和らげる効果があります。

落ち着いた配色と余白を大きく取ったレイアウトで、厳かで静かな雰囲気を演出するようにしましょう。家紋や和柄をアクセントに取り入れる場合もありますが、使いすぎないことも上品さを保つポイントとなります。

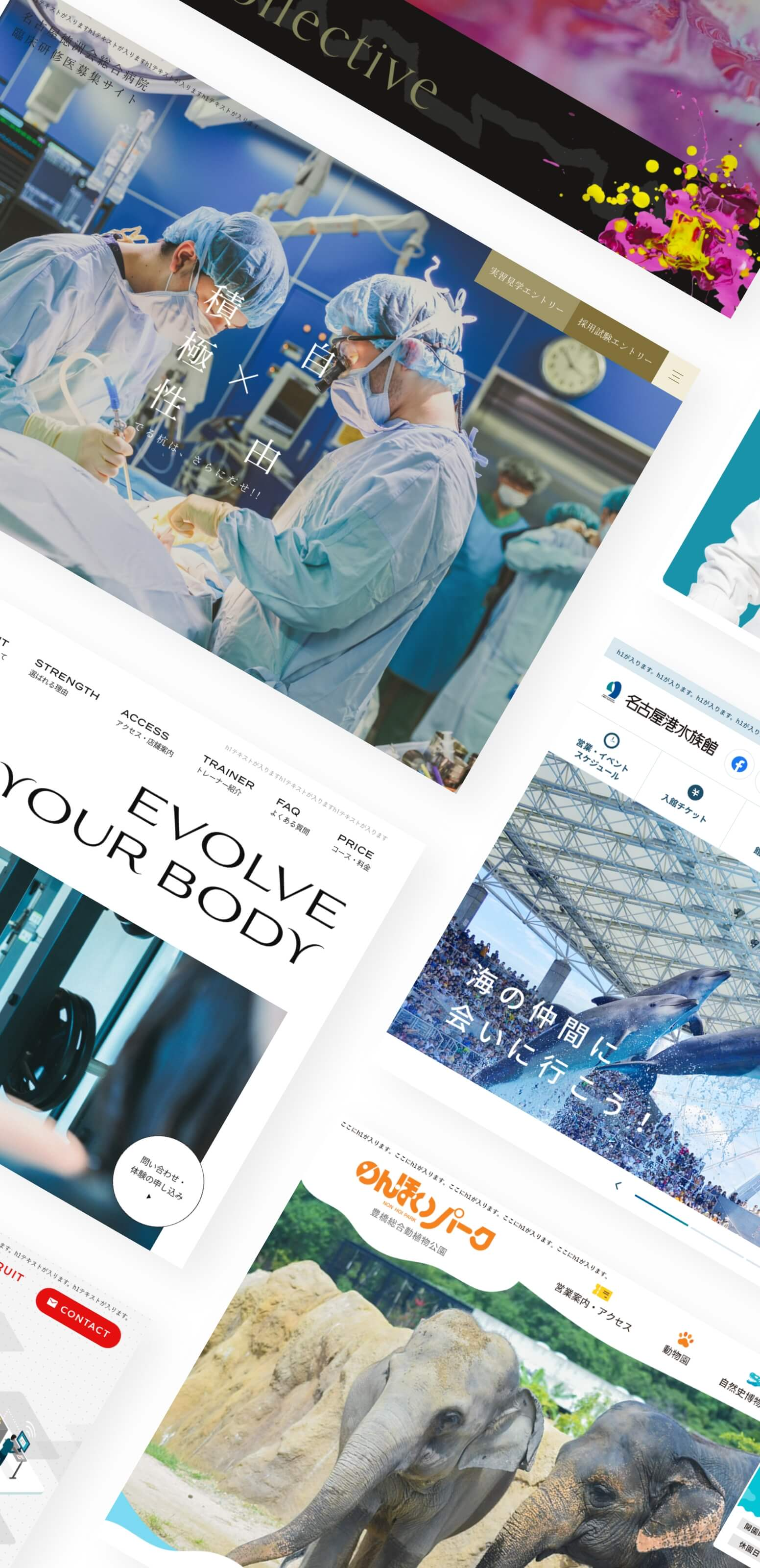

葬儀屋のWebデザインの事例分析

葬儀屋のWebデザインは、単に情報を掲載するだけではなく、ユーザーに「信頼できる」と感じてもらうことが重要になります。

ここでは実際のWebデザインの事例を分析することで、どのような配色やレイアウト、写真の使い方が効果的で、どのような工夫が信頼感や安心感の演出につながっているのかを具体的に説明します。

TEAR(ティア)

ティアのホームページは、大規模な葬儀屋としての信頼性と実績を伝えるWebデザインが特徴的です。情報量が多くなりやすい大規模な葬儀屋のホームページですが、葬儀プランや会員制度、終活サポートなどを整理して階層化しており、ユーザーが迷わず必要な情報にアクセスできる構成になっています。

配色はコーポレートカラーの紫でまとめられており、落ち着きと品位を感じさせる印象を与えています。ホームページ全体の色調が統一されているため、情報量が多くても視覚的に整理されており、ユーザーが迷わず必要な情報にたどり着けるようになっています。

また、見出しやボタンなどの重要な要素は適度に強調されており、ページ内の視線誘導も自然に行える設計です。

全体として、ブランドイメージを損なわずに、安心感と公式感を両立させたWebデザインになっています。

TEAR(ティア)のホームページはこちら

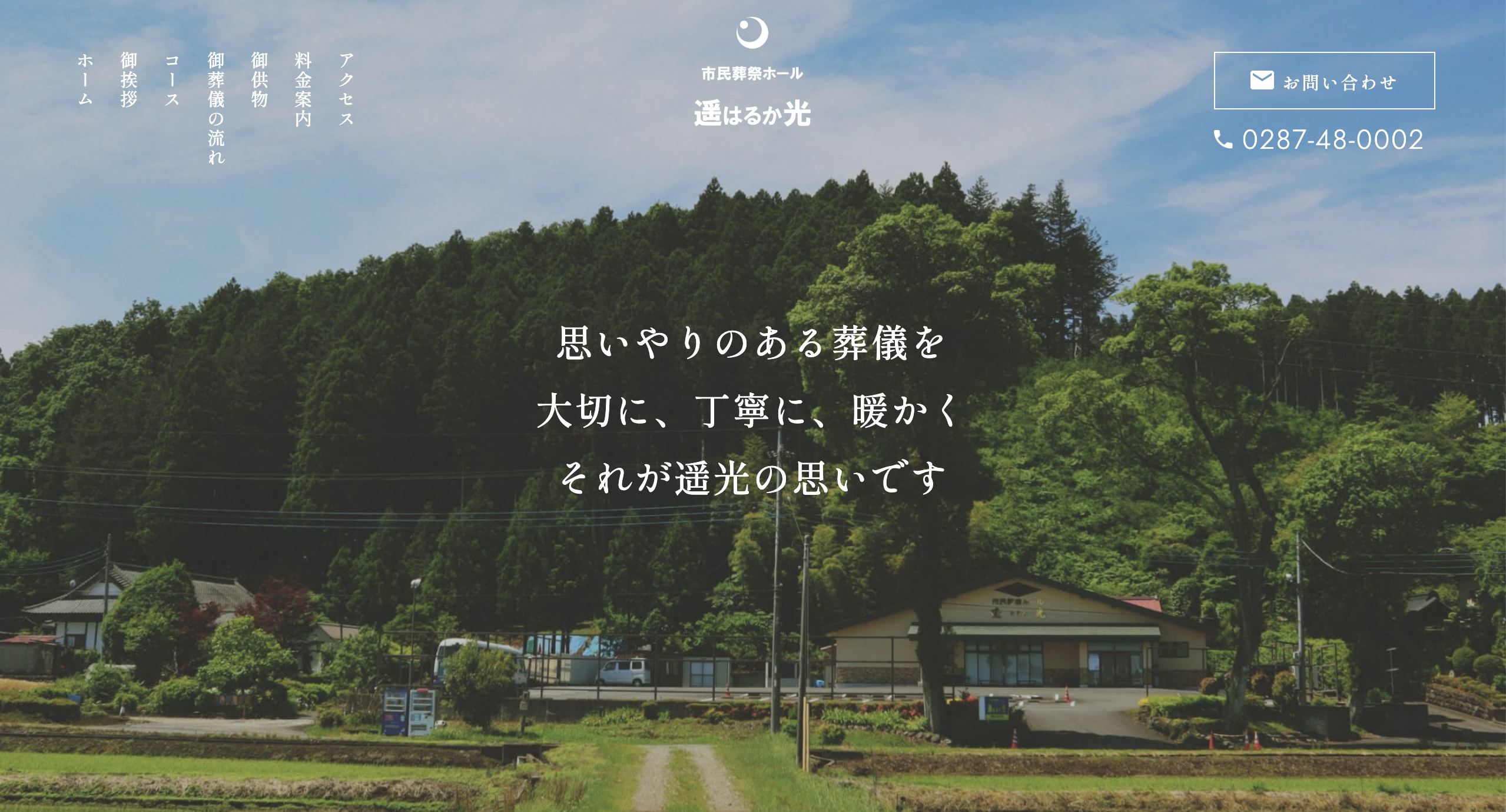

市民葬祭ホール 遥光(はるか)

市民葬祭ホール 遥光(はるか)のホームページは、配色は落ち着いたトーンを基調としつつ、ロゴに関連付けられた色をアクセントとして取り入れています。レイアウトはシンプルで、必要な情報がすぐに見つかるように整理されており、アクセス情報を詳しく説明することで、初めて利用する人でも迷わず来館できるように配慮されています。さらに、式場内の写真や御葬儀の流れを掲載することで、利用者が具体的に葬儀のイメージを持ちやすくしている点も特徴です。

全体として、地域に根ざした信頼性を伝え、ユーザーが安心して問い合わせや相談に進めるWebデザインになっています。

市民葬祭ホール 遥光(はるか)のホームページはこちら

小さなお葬式

小さなお葬式のホームページは、限られた規模のサービスであることを前提に、必要な情報だけを整理して掲載し、ユーザーが迷わず料金や手順を確認できる構成になっています。1ページの情報量は多い印象ですが、イラストや写真のバランスが優れており、読みやすさへの工夫がされています。

また、見出しやボタンなどの重要な要素はアクセントカラーとなる赤色で適度に強調されており、ページ内の視線誘導も自然に行える設計です。

全体として、必要な情報を過不足なく伝え、ユーザーがスムーズに問い合わせや手続きを進められるWebデザインになっています。

小さなお葬式のホームページはこちら

今回のまとめ

今回は葬儀屋のホームページ制作におけるWebデザインのポイントについて紹介しました。

・安心感と信頼感を与える配色やフォントを選ぶ

・余白を活かした分かりやすいレイアウトを作る

・写真で清潔感やスタッフの人柄を伝える

・ターゲットや葬儀屋のタイプに合わせたデザインアプローチを行う

これらを意識して取り組みましょう。Webデザインについて相談したいなら、名古屋のホームページ制作会社、株式会社オンカにご相談ください。

ARCHIVE