NEWS & COLUMN

お知らせ・コラム

SCROLL

MARKETING

クリックされるのはどっち?CTA(Call To Action)とは

2025

.05.12

「お問い合わせ」や「資料請求」、「カートに入れる」など、ユーザーアクションを促すリンクのことを「CTA(Call To Action)」といいます。商品やサービスを説明するコンテンツがどれだけ素晴らしくても、最後のアクションを促すCTAの作り込みがおろそかになってはCVR(コンバージョン率)が下がってしまうため、ユーザーの心理をしっかり理解してCTAを見直しましょう。

そこで今回は、CVRを向上させるための「CTA最適化」について説明します。

【目次】

CTAとは

CTAは「Call To Action」の略で、日本語では「行動喚起」という意味です。具体的には、「お問い合わせ」や「資料請求」、「カートに入れる」など、ユーザーアクションを促すリンクやメッセージのことを指します。

CTAのタイプ

CTAと一口に言っても様々なタイプがあり、ユーザーの状況や目的に応じて使い分けることが重要です。

ソフトなCTA(心理的ハードルが低いCTA)

「詳しくはこちら」「もっと見る」「事例を見る」など、より詳細なページへの遷移を促すことでユーザーの興味を促すタイプです。心理的なハードルが低いのが特徴です。

ハードなCTA(心理的ハードルが高いCTA)

「今すぐ購入」「見積もりを依頼する」など、購買行動のゴールに直結する行動を喚起するタイプです。心理的なハードルが高く、設置場所やデザインなどによってコンバージョンが左右されます。

ステップを伴うCTA

「まずは無料相談」といった心理的ハードルの低いCTAを通過したユーザーに対して「本登録に進む」などの導線を提示し、段階的にユーザーとの信頼を深めていくタイプです。

アクションしてもらえるCTAの作り方

CTAは、問い合わせや資料請求などのリンクをクリックしたくなるようなデザインやコピーで作成しましょう。

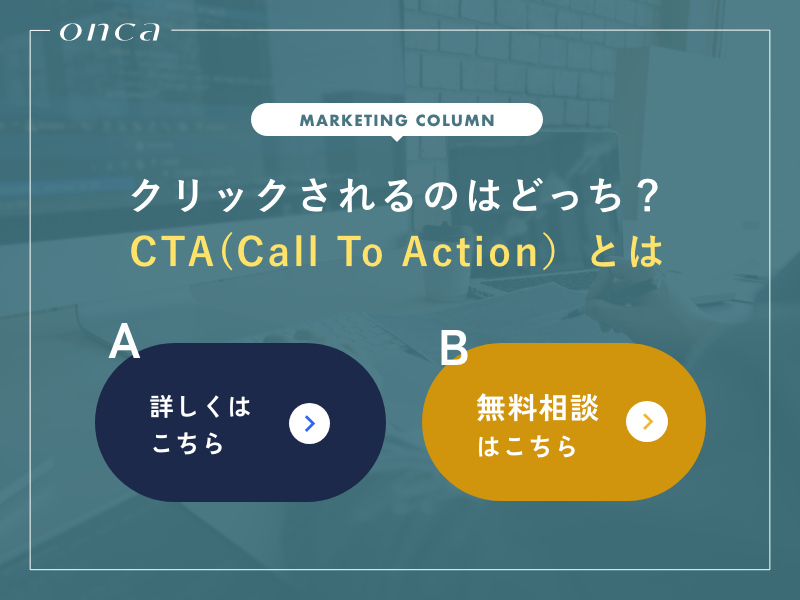

次に具体的な例を提示しながら適切なCTAを紹介しますので、どちらの方がクリックしたくなるか考えてみてください。

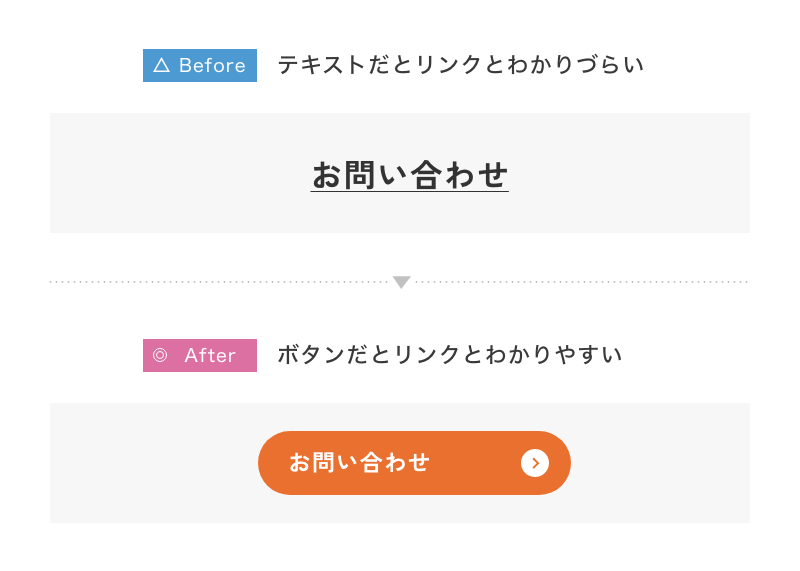

リンクだとわかるようデザインする

ただのテキストリンクだと見落とされる可能性があるため、リンクだとわかりやすいデザインでCTAを設置しましょう。マウスを置いたときの動き(ホバーアクション)を加えると、より押したい気持ちを誘発できます。

遷移先がわかりやすい文章を入れる

CTAの内容を決定する際には、まずユーザーに求める行動を明確化しましょう。

例えばエステサロンの場合、予約を促したいケースが一般的ですが、「詳しくはこちら」のような曖昧な表現ではクリック率が低い傾向にあります。「予約はこちら」など分かりやすいリンク名で設置しましょう。

行動のハードルを下げる要素を入れる

CTAの近くに行動のハードルを下げる要素を入れると良いでしょう。

例えば、「電話で予約」リンクの近くに受付時間を表記すると、わざわざ案内ページに受付時間を確認しに行く一手間が減り、クリック率が向上します。

また、「無料」「簡単」「気軽」などのワードを入れると、ハードルが下がります。

コピーの例

– 無料のオンライン相談

– 簡単お見積り

– 気軽にLINEで質問してみよう

クリック・タップしやすいデザインにする

高齢者やスマホユーザーに配慮し、タップしやすい大きさでデザインするようにしましょう。またボタン間の余白を十分に取り、誤タップが起きないような設計にしましょう。

CTAと遷移先の整合性を保つ

遷移先のデザイントンマナや内容がユーザーのイメージとかけ離れている場合、大きな離脱要因となってしまいます。CTAをクリックした時の期待感を裏切ってしまわないよう、遷移先のコンテンツやデザインにも配慮して設計するようにしましょう。

行動経済学や心理学に基づいたデザインを用いる

行動経済学や心理学の理論を用いてCTAをデザインすることでクリック率の向上を狙うことができます。

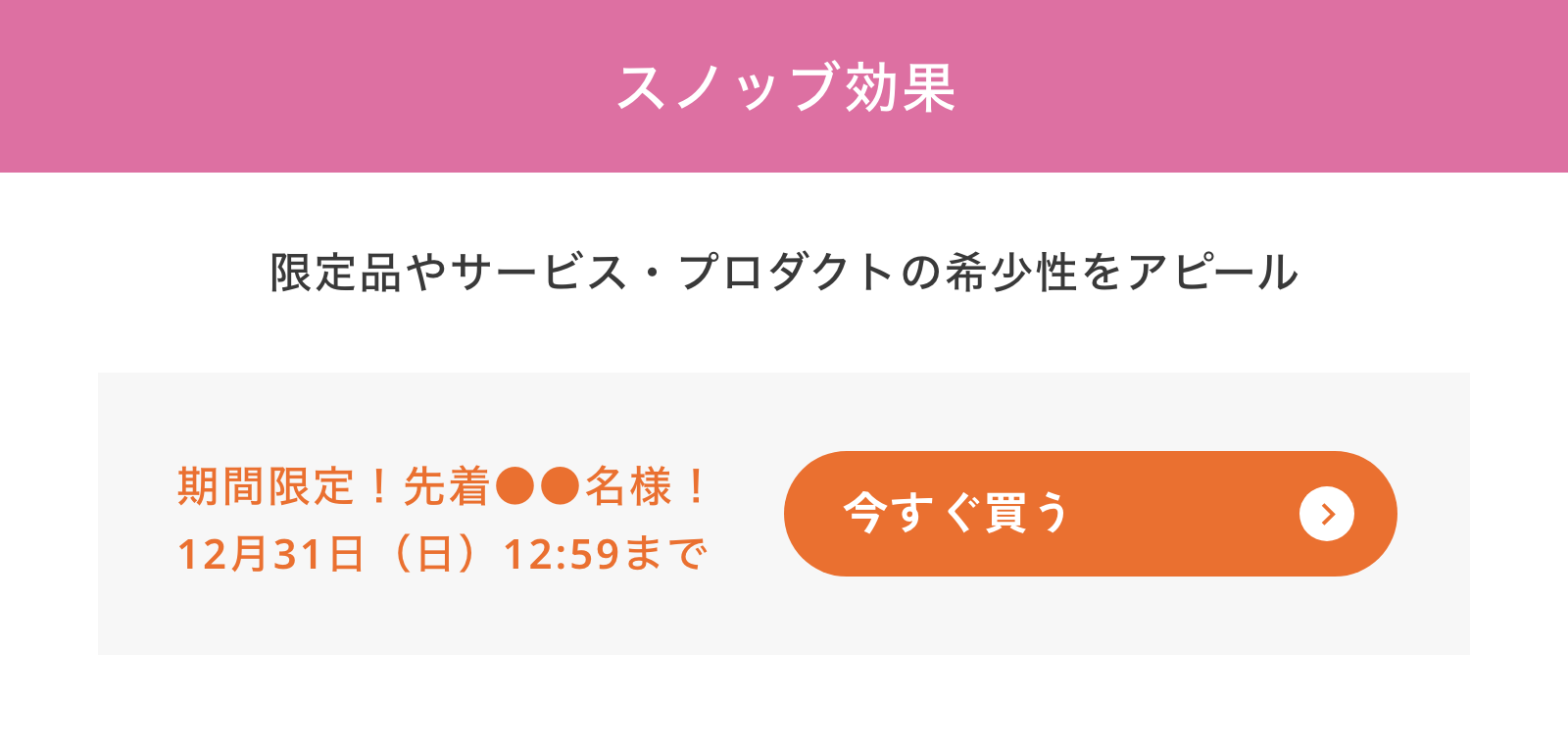

スノッブ効果

限定品やサービス・プロダクトの希少性をアピールすることで現れる「チャンスを逃したくない」という人間の心理をスノッブ効果と言います。期間限定や地域限定、Web限定など限定仕様であることをユーザーに伝えることで商品の購入を促すことができます。また、リアルタイムの在庫残数を表示することで迷っているユーザーの購買意欲を促進させることがあります。

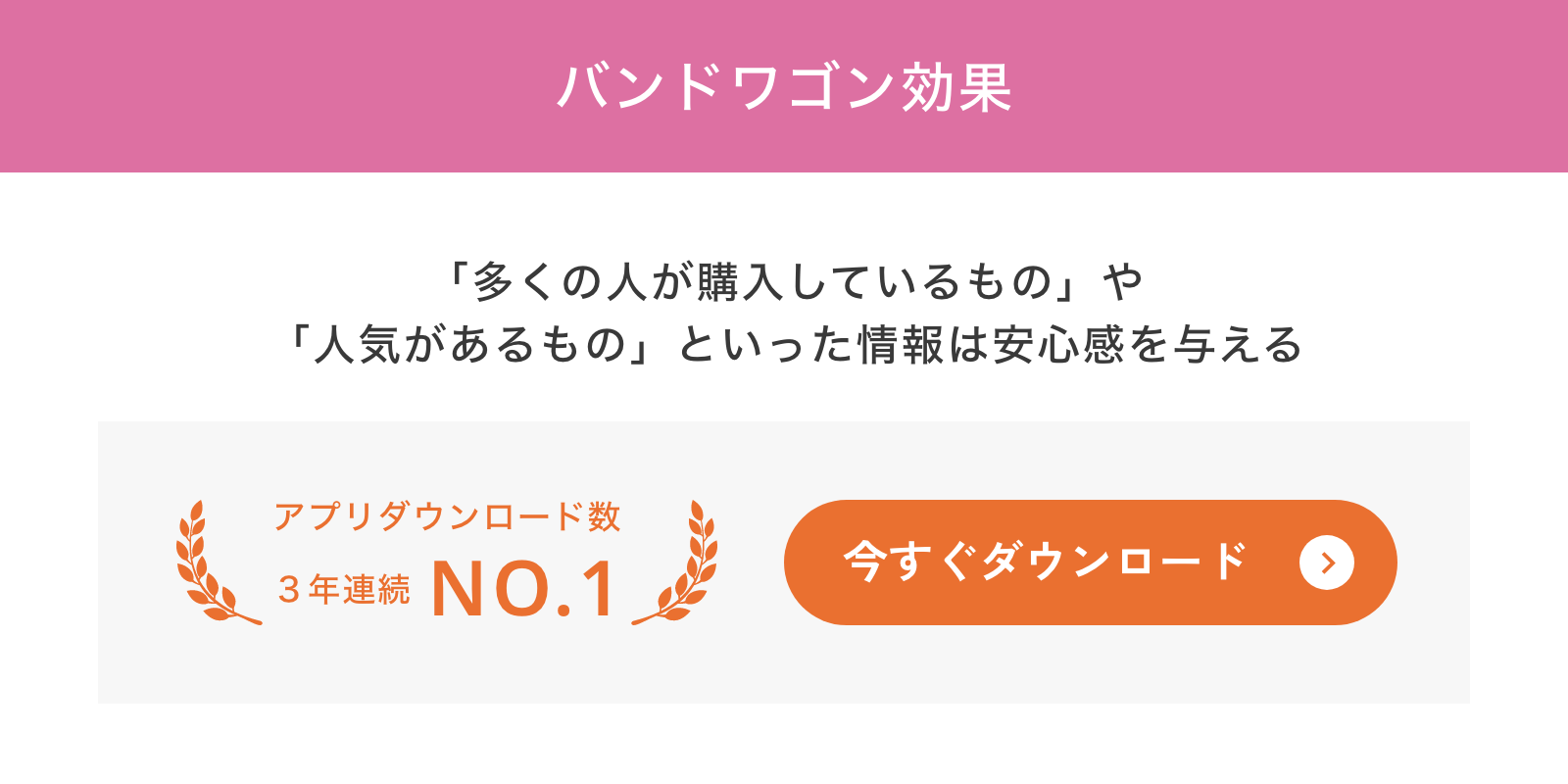

バンドワゴン効果

ユーザーの好みに関わらず「多くの人が購入しているもの」や「人気があるもの」といった情報は安心感を与える要因となり、この心理現象をバンドワゴン効果と言います。「〇〇人が申し込んでいます」や「〇〇ランキング1位」など、評価されている数字をCTAの近くに設置することで意思決定に対する不安感を減らすことができます。

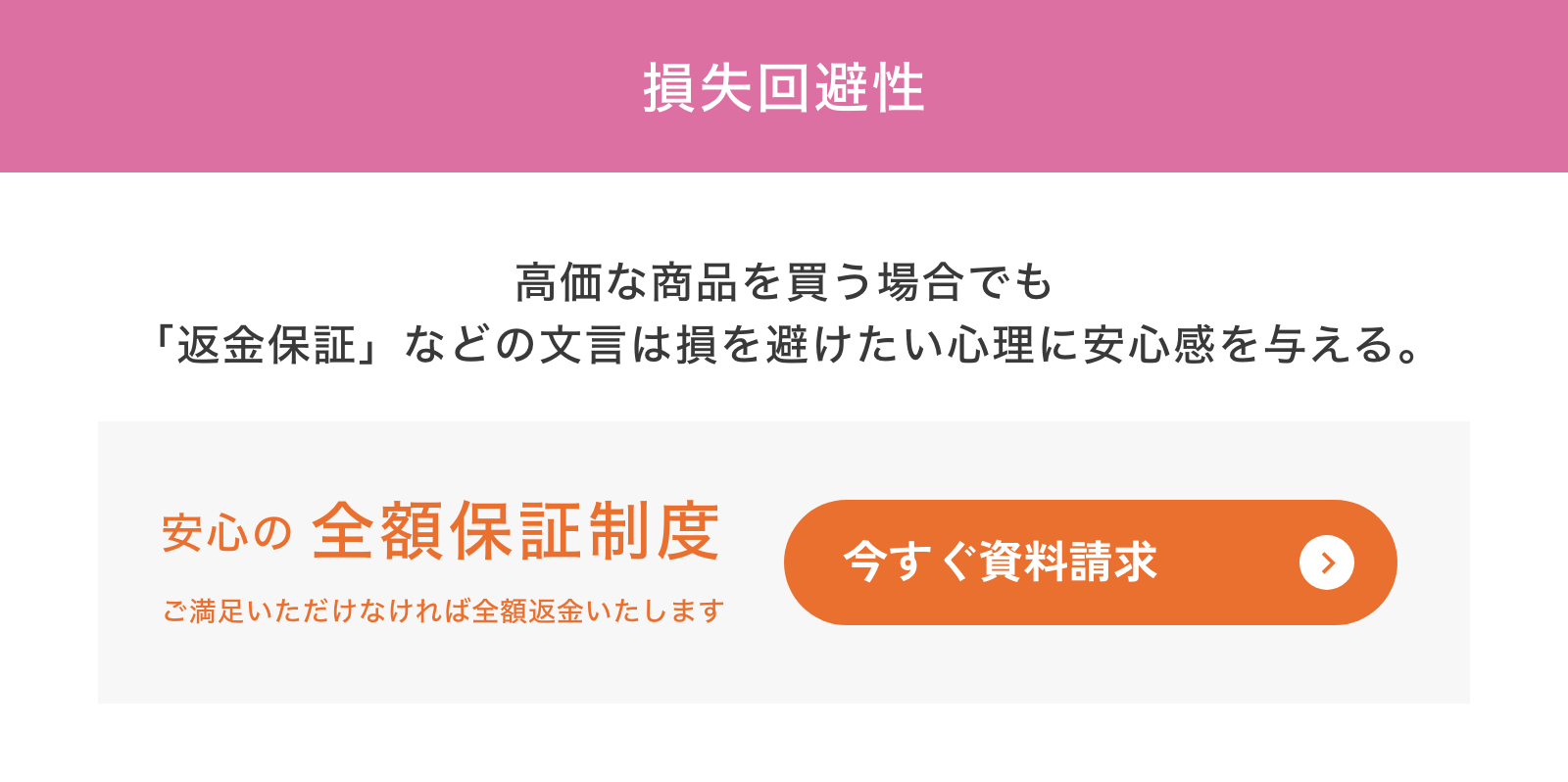

損失回避性

時間的・経済的な損をしたくないために、商品購入などの選択ができなくなってしまうことを損失回避の法則と言います。特に既存のサービスを使っているユーザーが他のサービスに乗り換えるような場合は「今使っているサービスを継続した方がお得なのではないか」など、損失を回避しようとする方向に考える傾向が強くなりやすいです。高価な商品を販売するECサイトでは商品を購入する不安感は大きくなりますが、返金保証の文言をCTAの近くに設置することで、商品購入の決心がつきやすくなります。

ターゲットに応じてCTAを最適化することが重要

上記はあくまでも一例のため、すべてのターゲットに当てはまるわけではありません。ターゲットに応じて最適なCTAを考えることが重要です。

例えば、高齢のターゲット層でスマホ利用率が高い場合、CTAが小さくては押しづらくて誤タップが増えてしまい、不快に感じさせる可能性があります。大きめで視認性の高い色や形でデザインするなど、ターゲットの属性に応じたCTAのデザインが必要不可欠です。

業種別で見るCTAに効果的なテキスト

以下は代表的な業種ごとのCTAテキストです。CTAテキストは具体的かつ、分かりやすい言葉を使用するようにしましょう。

美容・整体院

-今すぐ予約する

-空室を確認する住宅・不動産

-無料で資料請求

-来店予約はこちらサービス・保険・金融

-無料で資料請求

-まずはお気軽にご相談くださいECサイト

-カートに入れる

-製品トライアルスクール・イベント

-まずは無料体験

-説明会に参加する

CTAの効果的な配置場所

CTAをいくら目立つようデザインできたとしても、誰もみない場所に設置しても意味がありません。ユーザーが何度も目にする可能性のある場所に設置しましょう。しかし、過剰な広告と感じられると返ってCVR(コンバージョン率)を下げてしまうことにも注意する必要があります。

ヘッダー

ホームページのヘッダーに問い合わせなどのCTAを設置すれば、ユーザーがページを遷移しようとメニューを見たとき必ずCTAを見せることができ、リンク先にアクセスしてもらえる可能性が高まります。

フッター

ホームページのフッターに問い合わせなどのCTAを設置すれば、ユーザーがコンテンツを読み終わった後に必ずCTAを見せることができ、リンク先にアクセスしてもらえる可能性が高まります。

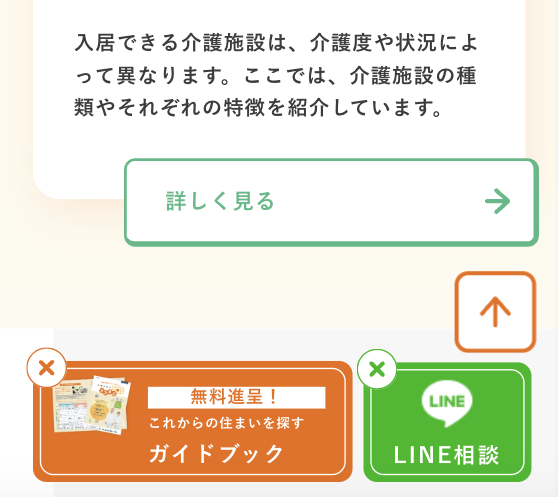

追従メニュー

ホームページ上に常に追従するメニューを配置し、そこに目立つCTAを配置することで、ユーザーが様々なページを遷移して読み進めて好きなタイミングで問い合わせや申し込みに進んでもらうことができます。

CTAの配置が非推奨の場所

コラムのような読み物のコンテンツの合間に何度もCTAを設置すると、売り込み色が強くなりユーザーが引いてしまう可能性があります。

中には、コンテンツを読んでいる最中にポップアップでCTAを表示させるようなホームページもありますが、ユーザーの離脱率を高めるため、絶対に使用を避けましょう。ポップアップなどでCTAを過度に表示させると、Googleからペナルティを受ける可能性もあります。

反響に応じてCTAを調整しましょう

CTAを設置した後は、実際に問い合わせや資料請求などのCV(コンバージョン)に繋がったのか確認し、状況に応じて修正すると良いでしょう。

例えば、「無料相談」などの訴求力の高いCTAはCVRを高める反面、求めるユーザー以外も引き寄せるため、問い合わせを受ける手間が余計に発生する可能性もあります。繁忙期はコピーから「無料」を外したり、「〇〇のプロとの対面相談」などに変更してあえて敷居を高くすると確度の高いユーザーのみにターゲットを絞ることができます。

CTAを高めるためにA/Bテストを実施しましょう

CVRの案がいくつかある場合、A/Bテストを実施してみても良いでしょう。

A/Bテストとは、2つの異なるバージョン(AとB)を同時にテストして、パフォーマンスが最も良いほうを特定するための方法です。異なるデザインやコピーをランダムに表示させ、どのCTAが最も高いクリック率やコンバージョン率をもたらすかを判断します。

また、ターゲットの年齢や所在地などで絞り込み、CTAを出し分けてA/Bテストを実施できるツールもあります。様々な角度で試してみて最もCVRが高いCTAを目指しましょう。

今回のまとめ

今回はCVR(コンバージョン率)を高めるためのCTA最適化について紹介しました。CTAを見直す際は、次の点を意識してみてください。

– CTAは明確なアクションを促すコピーとデザインで作成する。

– ユーザー心理を考慮し、行動のハードルを下げる工夫が必要。

– ターゲット属性に応じたCTAのサイズやデザインの最適化が重要。

– 設置場所はユーザー導線上の自然な位置に配置。

– 反響を見ながらコピーの調整やA/Bテストを実施することが効果的。

なお、CTAを見直してもCVRが業界平均よりも低い場合は、他の原因がないか考えることが重要です。次の記事も参考に、CVRの改善を目指しましょう。